院校研究典型案例

编者按:经过20多年的发展,中国院校研究逐渐走向成熟,其中一个重要标志就是不少高校在长期探索的基础上,逐渐形成适合本校的院校研究模式。为进一步推动中国院校研究走向深入,院校研究分会拟陆续刊发不同类型高校的院校研究典型案例,为各高校开展院校研究提供更多的模式参考。

单位简介:武汉理工大学是教育部直属全国重点大学,是首批列入国家“211工程”和“双一流”建设高校,是教育部和交通运输部等部委共建高校。学校抢抓教育数字化战略机遇,牢牢遵循“党建引领、数据驱动、协同共享、提质增效”工作方针,聚焦“教、学、研、管、服、评”全域推动数字化转型,示范打造了“三级链接”数据驾驶舱、AI校长助理、全域数据感知、“无感式”本科教学评估、“数据+场景”双驱动开学典礼等一批标杆应用,先后承办了全国数字教育现场会和湖北省高等教育数字化现场推进会,充分彰显了数字化转型标杆示范效应。

一、案例背景

随着新一轮科技革命和产业变革深入发展,数据作为关键生产要素的价值日益凸显。数据是数字化时代最重要的资源和资产,也是数字治理的核心要素。通过对海量、多源、多维、动态的数据进行采集、整合、分析、挖掘、应用,可以实现对高等教育各个环节、各个层面、各个主体的全面感知和精准诊断,为高校科学决策和有效执行提供支撑。

武汉理工大学以“党建引领、数据驱动、协同共享、提质增效”为数字化转型总纲领,聚焦数据关键要素建成了数据中台,快速汇聚了校内各业务领域31亿余条数据。数据体量大、分布系统多、分散程度高、治理难度大等一系列问题为开展数据治理和挖掘数据价值带来了困难与挑战。如何让大数据资源变得“轻量化”?如何让错综复杂的数据链路“清晰化”?如何有效精准挖掘数据“富矿”?如何精准探索现代治理“新路径”?学校聚焦“三化”探索破解难题的“金钥匙”。

一是让庞杂的数据要素可视化。学校紧紧抓住“数据”关键要素,构建“1234”数据治理体系,搭建高速网络数据中台,无缝对接30多个部门的100多个业务系统,汇聚31亿余条数据总量,构筑起开放、灵活、智能的数据中枢。学校以数据驾驶舱为治理载体,将繁杂的计算、建模、分析阶段置于后端,通过数据可视化将数据在前端直观、动态、简易呈现,实现人与数的实时交互,加快数据治理、激发数据价值、赋能业务发展。

二是让可视的数据资源鲜活化。数据可视化通过数据入舱上屏消解了管理者的“视觉”疲劳问题,但数据不仅仅要易看、好看,关键还要有内涵,也就是要让数据“说话”。学校在数据可视化基础上,创新实施“红绿灯”计划,配置大量的模型算法,开展实时的分析预警,让可视化后的数据说出真话和实话。

三是让传统的管理模式数智化。学校按照“横向到边、纵向到底”的原则,一体化构建可穿透、可交互的“三级链接”数据驾驶舱,创新变革管理模式,重组与再造管理流程。校长驾驶舱围绕学生、学科、教学、科研、人才等关键领域构建综合校情“十大指数”,共计106项关键指标,建立专题场景板块,集成迎新工作、基金申报、军训工作、职称申报等专项场景,聚焦学校每月关心关注的重点工作进行实时调度;处长驾驶舱围绕规划、监管、评估、服务四大职能,各部门选取核心业务域的关键指标项搭建个性化数舱;院长驾驶舱分学院概况、人才培养、教育教学、科学研究、师资队伍、党建思政6大主题共计2700余项关键指标,实现学院高质量发展核心指标、工作周报AI分析等内容实时呈现。学校坚持“应用为王”,聚焦“三级链接”数据驾驶舱,深入推动现代大学治理创新变革。

“三级链接”数据驾驶舱

二、创新举措

武汉理工大学全面推进教育数字化战略行动,以战略导向、目标导向和问题导向为牵引,聚焦学校现代治理中的重难点问题,围绕“数据治理、数链联动、数舱支持、数智引领”四个方面,持续探索数字赋能现代治理的全新路径。

(一)数脑引领,构建物理+数字“双空间”

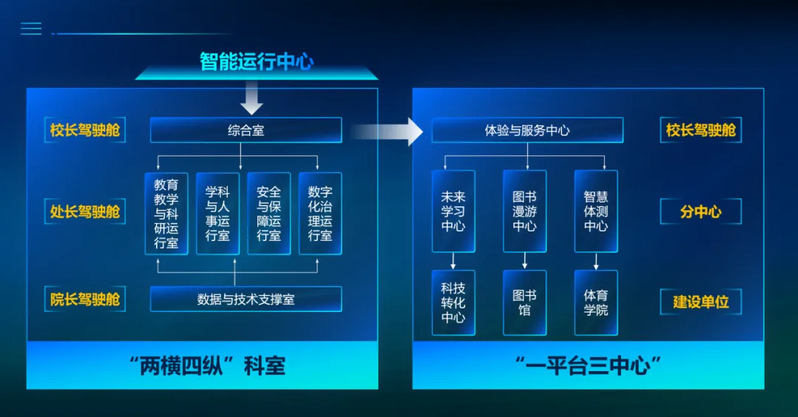

一是打造实体数脑“智能运行中心”。2023年6月,学校建成智能运行中心(简称“IOC”),14个职能部门进驻联合办公,共同实现接诉即办、未诉先办、共接共办“三办”服务,着力打造“前店后厂”的协同治理模式。2024年6月,学校优化机构编制,智能运行中心作为正处级单位实体化运行,依托“两横四纵”科室构建了3D校园一键智达、视频调度一览无余、核心指标一屏掌控、任务调度一键统筹、师生服务一站集成“五个一”联动调度机制。由此,学校形成了以智能运行中心为“大脑”,协同信息化办、党政办、网络中心构成学校信息化工作领域的“四驾马车”,共同构建学校教育数字化发展新格局。

智能运行中心总体架构

二是打造虚体数脑“智慧数据中台”。学校聚焦“数据驱动”总体目标,快速推动数据治理构建数据中台,遵照“应接尽接”原则持续推动学校数据总量达31亿余条,日交换量达21亿余条。学校纵深推动一数一源,建立数据质量标准体系,开展数据分类分级建设,为大学治理装上配置“智慧大脑”,为各领域高质量发展提供“细胞级”数据支撑。围绕全面性、准确性、唯一性、及时性等多个维度建立数据质量综合评价体系,定期发布数据质量报告,持续提高数据利用价值,提升“数据细胞”的健康与活力。

(二)数链融通,深挖资源供给“蓄水池”

一是全面采集,构建数据库。学校依托各业务系统,通过填报、自动抓取、智能感知等多种方式,全面采集师生数据。理工智课与AI巡课平台聚焦教师教学和学生学情数据,人事系统提供“岗、编、责、薪”的数据支持。数据实时汇聚至数据中台,构建起涵盖“教、学、研、管、评、服”六大业务领域、数据交换量超21亿条的海量数据库。

二是精准推流,汇聚数据链。学校对数据进行集中管理、统一调度,将数据分链推流至各学院,构建包括学院概况、人才培养、教育教学等在内的多条业务数据链,集成于院长驾驶舱,实现“原始数据+对比分析+个性呈现”的科学展示,以“主动推数据”的数据交换新思维,改变基层学院“四处要数据”老困境。

三是融合汇聚,绘制画像网。基于数据链的分块管理与权限分配,学校将垂直业务数据链进一步进行网状融合,绘制出包含教学、科研、薪酬等信息的“教师画像”,体现学生“德智体美劳”全面发展的“学生画像”,实现课程智能多维评价的“课程画像”,以及反映干部“德、能、勤、廉、绩”的“干部画像”。画像系统将单一数据点与业务数据链有机融合,以立体化的画像数据网为学校治理提供全面、深入的数据参考。

数字画像体系

(三)数舱支撑,用好预警干预“红绿灯”

一是构建全域感知,明晰重点任务。学校紧密围绕年度重点治理工作,系统梳理了2024年度70项数字化感知指标,构建了全域数据感知驾驶舱,实现了历史数据可测量、未来趋势可感知、数据变化可分析、重点工作可调度。

二是推进一屏统揽,助力辅助决策。学校遵循业务增值化、直观可视化、指标多样化等原则,建成26个院长驾驶舱,全面汇聚14个职能部门的58项一级指标、187项二级指标、416项三级指标。院长驾驶舱在坚持共性的基础上,充分考虑各教学科研单位的办学特色与优势,实现个性化指标配置,有效支持学院科学决策,实现一屏统揽、数据驱动的管理新模式。

三是实施红灯预警,强化实时督办。学校以“红、黄、绿”三色构建“红绿灯”预警模型,将全域感知指标完成进度和“红绿灯”预警模型接入督办系统。依托AI校长助理,对被预警指标自动下达智能督办提醒,推动问题及时发现、快速响应、有效处理,形成大学治理的闭环管理模式。

数字赋能“红绿灯”计划

(四)数制保障,抢抓示范引领“新赛道”

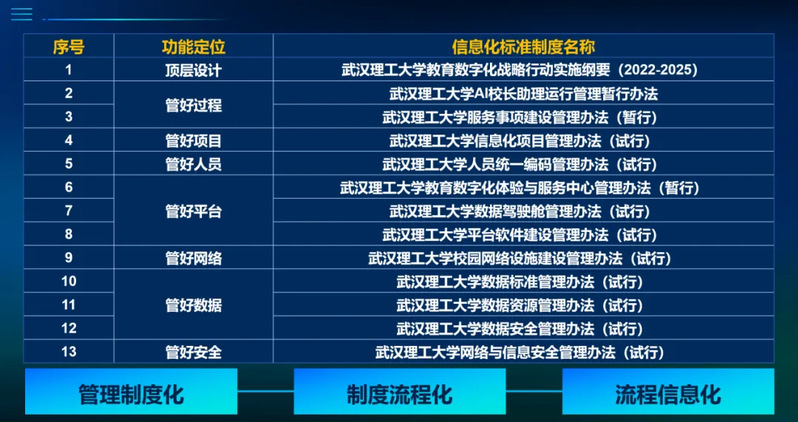

一是加强制度标准建设。学校建立教育数字化战略行动标准制度体系,制定出台《院长、处长驾驶舱建设标准》《信息化项目管理办法》《数据资源管理办法》等标准制度文件,纵深推进管理制度化、制度流程化、流程信息化。

二是落实会议推进机制。学校坚持“周推进+月调度”工作推进机制,每周召开工作推进会,聚焦短期任务落实;每月召开网信领导小组会,统筹部署长期规划。会议落实“系统呈现、数据说话”的汇报模式,建立积分赋分机制并纳入评价考核体系,进一步激发各部门的工作积极性和主动性。

教育数字化战略行动标准制度体系

三是优化考核评价体系。学校聚焦大协同,加快流程重塑与再造,构建了全域数据感知、分析、干预体系,信息化办数据采集与感知,评估处负责分析与考核,党政办负责提醒与督办。考核数据不由部门自主决定,变革传统的数据填报式考核,推动建立基于数据驱动的考核评价流程再造。

“四数”驱动现代大学治理提质增效

三、提质增效

武汉理工大学以人技结合“双轮”驱动学校事业高质量发展,将教育数字化作为深化改革的重要抓手,乘势而上全力打造数字化转型标杆大学,实现理论和实践“双引领”,数字化“新赛道”成效逐步显现,立德树人成效明显提升。

一是聚焦改变教,打造“知识为基、能力为重”教育新生态。学校积极推动“以知识传授”向“以能力为重”转变,围绕教学资源汇聚,学校打造知识和数据双驱动的理工智课平台,深度对接国家智慧教育平台,共建校企微课程150门,智课平台学生用户超6万人,学生自主学习时长达418万小时,较2023年增长93%,开发汇聚64万余条优质资源,较一年前增长256%。围绕教育教学模式创新,全面修订人才培养方案,开展人工智能通识教育,将人工智能融入学科专业。大力开展教学改革,学校育人力量下沉学生社区达到2.1万人次,提升30%,启动首届暑期卓越课堂,覆盖25000余人次,2024年混合式课堂比例达80%、翻转课堂比例达20%。围绕教学质量提升,部署AI智能巡课系统,根据排名引导教师转变教学思路方法,针对AI巡课评分后20名的课堂,学校安排督导重点帮助教师改进课堂教学效果,依托AI扩大课程巡查覆盖面、提供督导效率、实现精准帮扶,对于部分评分仅有60多分的课程,在督导精准帮扶后评分达到了75分及以上,推动课堂教学质量提升。

二是聚焦改变学,构建“自主学习、管理、服务”学习新模式。学校积极构建“人人皆学、时时可学、处处能学”的数字化环境和资源,以数字化赋能学生自我成长。围绕学习环境改造,学校加快建设数字底座,建设未来学习中心、智慧体测中心、图书漫游中心,构建连接、开放、个性化的教学环境。创新双师、双空间、双院、双融合、双证书等“五双”模式,学生在线学习时长累计410万小时,较一年前增长超400%。推进本研一体化培养模式改革和暑期卓越学堂,不断强化学生创新思维和国际视野。围绕学习方法转变,学校依托行业特色优势,升级“双联动”未来学习中心,构建“沉浸式”教学环境,打造无人码头、无人汽车等“无边界”学习场景,学生参与学习体验35000人次。举办“自主学习、自主管理、自主服务”的3S大赛系列活动,着力提升学生的自主学习意识、人机结合素养和创新实践能力。围绕AI赋能学习,学校深化校企合作,启动“人工智能+教育”行动,打造首批6大标杆应用场景,构建了材料学科教育专属“大模型(GEST)”。

三是聚焦改变管,探索“扁平化、精准化、透明化”管理新机制。学校持续强化对大学治理的系统变革,围绕组织再造,加快部门职能转换,撤销教学督导办公室和教服中心,成立信息化办公室和质量评估中心,实体化运行学校智能运行中心,创建“周推进+月调度”的工作推进机制。围绕流程再造,学校以“管理制度化、制度流程化、流程信息化”推动管理“扁平化、精准化、透明化”。深化人事制度为牵引的综合改革,实施“管办评”分离,形成管理“闭环”,人事“四定”更加精细,“一人一策”比例达93%。围绕机制再造,建立校长-处长-院长“三级链接”数据驾驶舱,建设可感知、可分析、可预警、有预案的大安全态势感知分析平台,全面实施数字赋能“红绿灯计划”,对学校治理过程中的问题进行超前预警及干预。校长办公会“系统汇报、数据说话”成为常态,AI校长助理提醒督办准确率达90%。

四是聚焦改变评,深化以数字技术驱动的评价改革。围绕评价改革,学校聚焦全年工作要点,构建全域数据采集、感知、分析体系,对涉及学校发展的70个关键数字化指标进行动态感知、分析、评估。集成170个平台系统,数据总量提升38%,数据日交换量从7亿提升到21亿,实现学科、学院、专业和课程等全域科学评价数字画像,构建干部、教师和学生的能力图谱,并实现能力画像。围绕数智评估,学校实现了对教育教学数据实时收集、整理和分析,提供详实、全面评估数据,实现全国首次“全程线上不入校”本科教育教学审核评估。

五是改变形态,数字赋能建设更加开放的元宇宙大学。学校打造数字孪生底座,广域链接襄阳、海南等异地园区,实现数字空间的集成开放办学;与华中师范大学、中南财经政法大学合力打造“双空间”场域,共享课程217门、选课6000余人次;与行业企业联合打造“无边界”教学模式,校企共建微专业14个,与知名企业共同探索立体教学综合场,共同打造元宇宙大学,努力构建师师有助教、生生有学伴的教育新模式。学校还积极推动校地、校校、军民融合,深化产教融合和科教融汇的人才培养模式改革,形成了更加连接、开放、共享、敏捷、灵活的教育新生态。

数字赋能全域工作提质增效

四、总结展望

面向未来,数字化必将为教育带来无限潜能和全新愿景,武汉理工大学将进一步贯彻落实集成化、智能化、国际化“3I”理念,聚焦人工智能、大模型、智能体等关键技术,充分发挥数据的倍增和赋能效应。积极对标人工智能大模型应用示范(LEAD)行动,深入实施人工智能赋能教育行动“1+1+N”计划,加快推进“AI化”进程,推动智能体赋能业务提质增效,着力打造数字时代更开放、更融合、更有韧性的高等教育新生态,实现让“小能”化为“大能”,让“不可能”变成“可能”。

(来源:中国高教学会院校研究分会微信公众号)