阅读提示:经过20多年的发展,中国院校研究逐渐走向成熟,其中一个重要标志就是不少高校在长期探索的基础上,逐渐形成适合本校的院校研究模式。为进一步推动中国院校研究走向深入,中国高教学会院校研究分会拟陆续刊发不同类型高校的院校研究典型案例,为各高校开展院校研究提供更多的模式参考。

作者简介:张端鸿,同济大学高等教育研究所副所长、副教授(上海200092);方芳,同济大学高等教育研究所硕士研究生(上海200092);蔡三发,同济大学高等教育研究所所长、研究员(上海200092)。

一、理论背景:循证决策与院校发展

循证决策(Evidence-Based Policy Making,EBPM)是一种以科学研究和实践证据为基础的决策方法,其核心理念是将政策和管理决策建立在经过严格检验的客观证据之上。循证决策不仅是一种技术或工具的应用,更是一种决策文化和思维方式的转变,它要求决策者在制定政策和管理实践时,不仅依赖于个人经验,而是更多地依赖于科学的数据和证据,系统地收集、评估和使用最佳可用证据,以指导决策过程[1]。这种决策模式最早源于循证医学,现已扩展至教育、社会福利等多个领域,并成为全球决策领域研究的重点议题。

循证决策与院校研究的关系密切。院校研究要求运用科学的方法和技术,对高校的教学、科研、社会服务等活动进行系统的收集、整理、分析和评估,以支持高校的决策和管理。循证决策之所以重要,是因为它能够提高决策的科学性、有效性和透明度。在高等教育领域,循证决策可以帮助院校更好地理解教育实践的效果,评估不同教育政策的影响,从而做出更加合理的决策。它要求院校研究者不仅要提供数据和信息,还要对这些数据进行深入分析,提炼出对决策有价值的证据,这有助于减少决策的主观性和随意性,提高决策的客观性和可靠性,从而提高院校的整体效能和竞争力[2]。通过提供事实型数据、运用专业方法工具、结合专家智慧,循证决策为院校研究提供了坚实的基础。

循证决策在院校研究中的应用,需要高校建立和完善数据系统。一个强大的数据系统能够为循证决策提供全面、准确、及时的数据支持。这些数据不仅包括定量的统计数据,如科研成果、教学质量、学生满意度等,还包括定性的评估数据,如同行评议、专家咨询等。在大数据环境下,循证评价研究的新发展强调了数据治理的重要性,这表明循证决策需要整合多源数据,充分挖掘高校数据的信息价值,以正确认识和全面把握院校的运行和学科的发展情况[3]。通过构建高校数据库、整合内外数据,提供全面的数据支持和深入的专业分析,高校能够更科学地了解自身的优势和不足,更有效地制定和实施发展规划,以促进高校的科学决策和持续发展[4]。

二、工作基础:搭建院校研究数据系统

(一)整体规划与实施思路

在高等教育领域,院校研究的发展要求高校建立和完善数据系统,以提供全面、准确、及时的数据支持。随着信息技术和数据治理的飞速发展,高校数据仓库已成为院校研究不可或缺的数据来源。自20世纪90年代起,高校数据管理系统开始逐步建立,并在21世纪初迅速发展,形成了相对稳定的校级业务系统。这些系统在各个职能领域发挥着重要作用,但数据共享问题仍无法完全解决。2006年,A大学引入数据交换平台和共享库,一定程度上缓解了这一问题,然而其在实际建设中仅作为数据交换的中转站,难以满足日益增加和多样化的数据需求。数据清理与整合是数据挖掘的关键步骤,而院校管理决策支持分析的数据主要来源于学校内部数据库。缺乏有效的数据系统和数据仓库支撑,院校决策支持分析将面临“无源之水、无本之木”的困境。

为了加强信息完整性与一致性、改进信息实时性、提升数据质量和共享程度,A大学基于学校可持续发展的总体战略目标,构建了集决策管理、支撑科研和辅助教学为一体的服务体系,开始建设统一的数据交换平台和数据仓库平台,在完整的数据仓库架构道路上进行了深入的探索。其根本目的就是要构建与美国一流大学相似水平的高校信息管理系统和高校决策支持系统,从而有效提升学校管理的信息化和智能化水平[5]。与美国高校数据系统建设由院校研究办公室(OIR)和信息中心(IC)合作共建的做法相类似,A大学的信息中心和发展规划研究中心开展了合作,由信息中心承担着数据整合和管理的职责,而发展规划研究中心承担数据分析和决策支持的职责,而发展规划研究中心将会是学校数据最大的“用户”和“消费者”。

院校数据仓库的设计方法论是实现有效数据管理的关键。理论上,院校数据仓库的设计可以分为“自顶向下”和“自底向上”两种方法,各有其优势与局限,实践中往往采用两者结合的方式。“自顶向下”方法涉及将所有业务系统的数据库录入数据中心,形成历史数据库,并根据需求抽取所需表格进行分析,这种方法简单且有效。而“自底向上”方法则是按照特定主题进行数据抽取,便于发现数据间的关联,但效率较低。院校级数据仓库设计需遵循集中的总体设计框架,每个数据集市的设计和实施都应与总体设计概念和原则保持一致。数据集市是数据仓库系统的逻辑子集,而数据仓库则是一致化数据集市的集合。

数据仓库系统的建设是一个长期且持续的过程,A大学的数据平台建设采取了分期实现、边建设边服务的策略,分为三个阶段实施。第一阶段着重基础平台建设,激活历史数据,提升数据质量,完成数据仓库主体结构建设,并构建基础数据服务体系;第二阶段以应用实现与完善为主,整合业务分析应用,整合外部数据,建设统一的数据分析和应用体系,持续进行数据仓库数据接入和优化工作;第三阶段以业务支撑能力的提升和扩散为主,并引入数据挖掘技术,构建业务分析模型,为高校内部不同用户提供定制化服务,支持行为分析和科学研究等。目前,A大学正处于第三阶段,基于数据仓库进行外延应用,例如对监测学生身心健康、评估教学质量和学生满意度等。若在外延应用中发现数据质量问题或个性化需求驱动导致的数据缺失,将返回第一阶段进行检查和修正,不断循环、灵活地完善整个数据基础平台和业务系统。

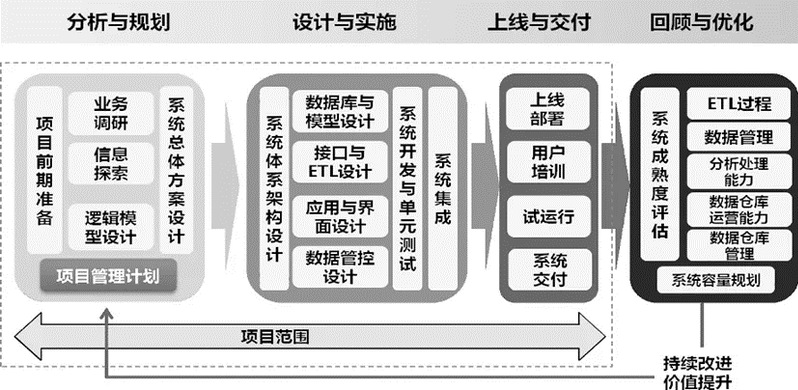

数据仓库实施体系涵盖了分析与规划、设计与实施、上线与交付、回顾与优化四个关键环节。具体过程见图1。首先,分期调研和整体规划是项目的起点,包括业务调研、信息探索和逻辑模型设计,同时进行系统总体方案的设计。随后,进入整体项目设计与实施阶段,在逻辑模型设计的基础上,设计并实施数据仓库模型,开发系统并进行单元测试。紧接着是上线部署和交付阶段,对团队和产品而言是实施项目上线部署,对整个项目来说则是系统交付给客户。最后,对整个项目进行回顾和总结,包括抽取/转换/加载过程、数据仓库运营能力等,形成项目总结报告。这一过程体现了数据仓库架构从开始到完成的整个周期。鉴于数据仓库的特殊性,其需要不断接入新的业务系统,因此在数据仓库整体规划的三个阶段都要实施分析与规划、设计与实施等四个环节。数据仓库的整体规划和实施体系是一个不断更新、

循环迭代的过程,以适应不断变化的需求和环境。

图1 A大学数据仓库实施方法论体系

(二)建设过程与具体步骤

构建数据仓库基础平台的过程包括信息探索、建立体系架构、设计数据标准、绘制数据模型以及实施数据的抽取/转换/加载五个步骤。

第一步,信息探索是数据仓库建设过程中至关重要的基础性工作,它帮助我们理解业务系统的现状、特性和数据情况,为后续的设计逻辑和物理数据模型、确定数据源与目标的对应关系、制定数据抽取和转换策略、管理数据质量以及建立数据标准等工作提供基础。在A大学的实践中,信息探索通过与校内不同业务部门的访谈调研进行,收集各个源系统的业务和数据,从宏观到微观逐层剖析数据表的业务含义和特性,以决定哪些数据应该被纳入数据仓库,并制定相应的策略。这个过程还涉及到判断数据的分析价值、应用需求和保存价值,确定哪些数据是有价值的,而像用户数据、配置信息、参数信息和审批流程等过程性信息则不需要入库。信息探索是一个持续迭代的过程,需要项目团队、业务部门、开发部门和相关职能部门的紧密合作。数据仓库是一个动态的系统,它的任务是整理、归纳和重组学校现有的业务系统和大量业务数据,并及时提供给决策者和管理部门。在A大学的数据仓库一期实施过程中,业务调研和信息探索被合并处理,共收集了46个源系统。2014年4月,学校的18个业务部门合作,对21个关键应用系统进行了为期13周的访谈,最终确定了14个系统的数据入库,包括人事系统、科研系统、就业系统等,对2821个源数据表进行了深入分析,最终建议入库的数据表数量为644个,其中包括138个信息表和224个代码表。这一过程确保了数据仓库中的数据既全面又具有高度的分析价值。表1为A大学数据分析范围及最终入仓的数量。

表1 A大学分析数据范围及最终入仓的结果

源系统名称 | 源表数量 | 最终入仓表格数量 | 字段数量 |

人事系统 | 244 | 63 | 989 |

科研系统 | 279 | 46 | 817 |

学工系统 | 262 | 69 | 989 |

就业系统 | 456 | 25 | 763 |

设备系统 | 80 | 45 | 1089 |

实验教学系统 | 158 | 40 | 600 |

一体化系统 | 89 | 76 | 1006 |

研究生系统 | 723 | 138 | 1890 |

专项经费系统 | 23 | 11 | 140 |

资产系统 | 139 | 12 | 154 |

财务系统 | 5 | 5 | 50 |

图书馆系统 | 23 | 23 | 238 |

一卡通系统 | 21 | 15 | 184 |

教务系统 | 319 | 70 | 1051 |

第二,着手建立数据仓库系统时,先得搭建坚实的体系架构,这就像为一座大厦打下地基。这个架构需要全面考虑数据仓库未来的成长空间和运行效率,明确每个部分的作用、如何设计以及它们之间的连接方式。我们遵循几个核心原则:一是参考经典数据仓库的理论依据;二是进行合理的分层,并定义各层之间的接口;三是充分考虑系统的稳定性、安全性与可扩展性,以保证系统能够适应未来的变化;四是保证持续的业务支持能力与并发处理能力;五是设计严密的安全策略以保护数据。

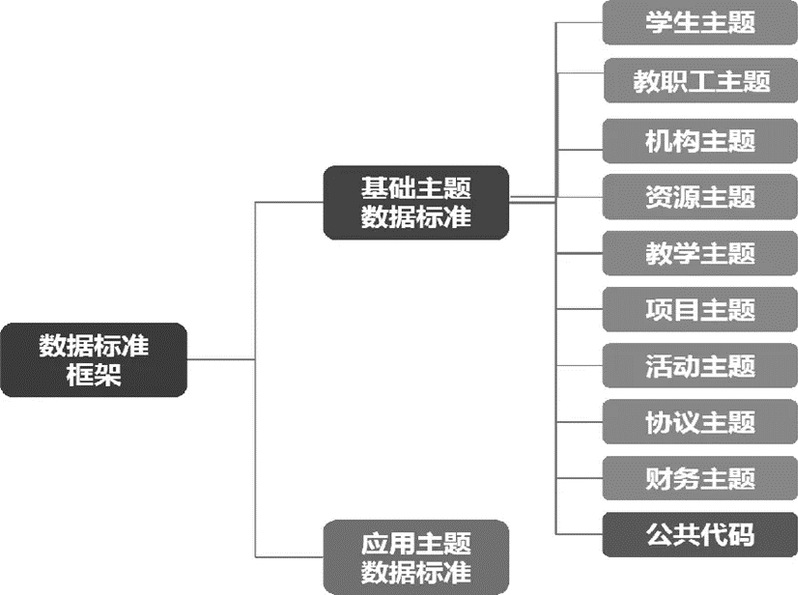

第三,在数据仓库的建设中,制定一套统一的数据标准是关键问题。通过2014年的全国院校调研,A大学发现除了少数新建高校外,大多数高校的业务系统都是独立建设的,这导致了不同系统间数据标准的巨大差异。A大学当时也面临着数据标准不统一的问题,各业务系统主要参照国家标准、部委标准或开发公司自己的标准,导致数据不一致,成为学校业务发展和技术实现的障碍。因此,A大学认识到必须在数据仓库建设的基础环节制定一套统一的数据标准,以确保学校的可持续发展。因此,A大学在对全校主要业务系统进行全面的信息探索(即第一步动作)的基础上,参考了现有的高校数据标准(国标和部标),吸收了国外教育标准的精华,并借鉴了银行业数据标准的设计经验,制定了一套数据标准框架。如图2所示。这个框架包括基础主题数据标准和应用主题数据标准。基础主题数据标准是对业务处理中产生或采集的基础性数据进行的标准定义;而应用主题数据标准则是对应用类数据进行的标准定义,这类数据通常是对基础数据进行特定维度的汇总、整合、分析应用,并按照一定的业务规则进行加工,具有相对复杂的业务逻辑。这些标准将根据实际的数据应用需求来制定。

图2 大学数据标准框架

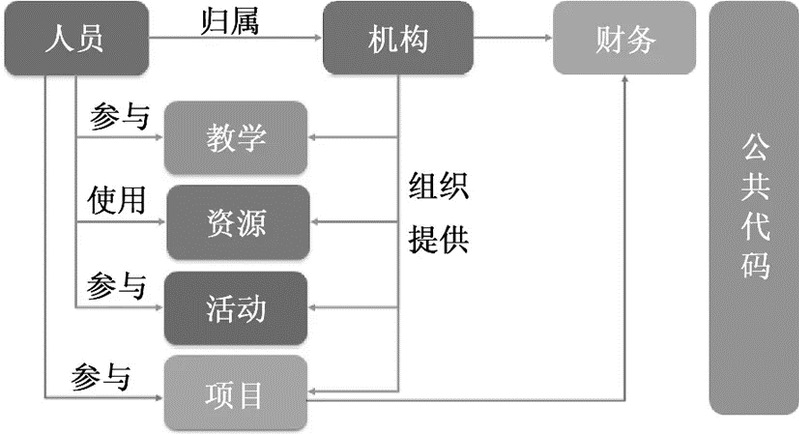

第四,数据模型的构造是数据仓库建设过程中最关键的一步。这决定了数据仓库能帮助院校研究者做什么类型的分析、分析的详细程度、分析的效率以及系统的响应速度。不同的模型会影响数据存储的空间需求和数据更新的方式,也直接关系到数据仓库项目的成本。虽然数据模型的建立依赖于之前确定的数据标准,但它们并不完全相同。A大学在设计逻辑模型时,采用了面向主题的方法,这种方法能够有效地组织来自不同来源的业务数据,并使用统一的逻辑语言来描述学校的业务数据,确保数据的一致性。这个模型的设计基于以下几个基础:借鉴银行业成熟的金融数据模型,采用三范式建模减少数据冗余,保证模型的灵活性和扩展性;同时,通过适当的冗余保证数据查询的快速和灵活,充分利用数据标准,按照主题分类,结合业务和技术定义进行设计;以最详细的数据为基础,可以根据需要汇总生成各种统计分析结果。根据信息探索的结果,可以构建基于业务系统的模型框架,筛选出需要存储的数据字段、字段的取值规则和关联条件,形成数据逻辑模型。在A大学,进行数据字段筛选时,充分考虑了各业务部门的意见,院校研究部门对数据字段进行了系统性的筛选,供技术人员参考。确定了逻辑模型后,可以对模型中的表和字段名进行规范定义,对字段类型及长度进行定义,得到物理模型,并维护从源系统数据到物理模型数据的映射关系。A大学的数据模型规划包括人员、机构、教学、资源等八大主题域,这些主题域是用户在使用数据仓库进行决策时最关心的方面,它们之间的关系构成了数据仓库的结构。主题间的关系如图3所示。

图3 大学设计数据模型

如图3所示,人员主题域包含了所有与人员相关的数据,如教职工、学生、潜在学生、校友、学生家长等。这个主题域是数据仓库中最基础、最核心的内容,因为所有的业务活动都是围绕人员展开的,并与其他主题域紧密相关,如人员参与教学与活动、使用资源等。教学主题域涉及与教学相关的数据,包括学生培养方案、教学任务、课程、学生选课、考试成绩、学生毕业论文等活动。资源主题域涵盖了学校能为所有用户提供服务的各类资源数据,如楼宇、图书、房间等。机构主题域涉及学校的各类组织部门,如校区、研究机构、教学机构、党组织等。财务主题域主要包括学校的各类经费预算、收入、支出数据,如教职工工资、学生学费、科研经费等信息。活动主题域指不同人员所进行的各项活动,如图书借阅、一卡通消费、校园班车预订等。项目主题域涉及根据项目类型分成的不同项目,如科研项目、专项经费项目、创新基地项目等。公共代码主题域用来存放各业务活动中的标准代码,以解决不同源业务系统对同一数据所给的代码不一致的问题,需要对入仓数据建立标准代码并进行映射,如性别、年级、院系等。

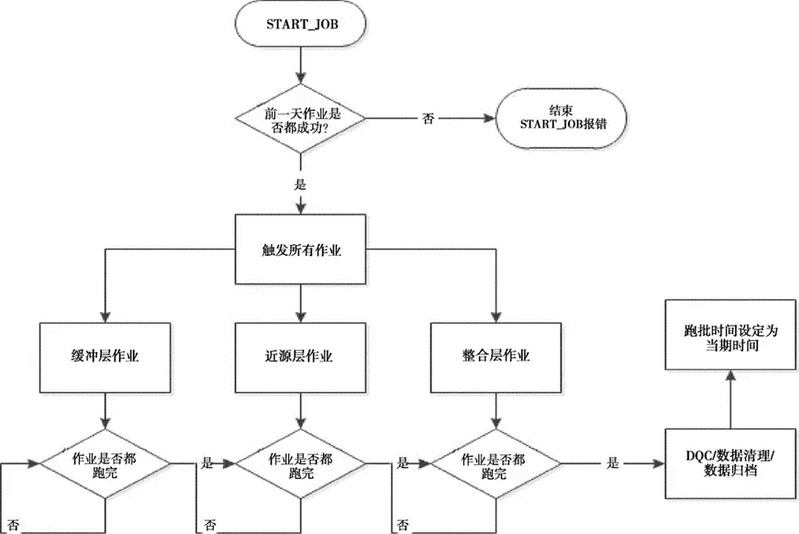

第五步,也是最后一步,是抽取/转换/加载(ETL)过程。ETL过程是数据从源头进入数据仓库的关键步骤,它涉及到数据的提取、格式转换以及最终存储。这个过程开始于从各个数据源系统提取数据,然后将这些数据传输到一个专门的服务器上,进行必要的转换和清洗,最后将它们加载到数据仓库中,为应用提供基础数据。此处详见图4。ETL作业包含几个关键部分:数据质量检查、数据加载、数据转换和数据清理。数据质量检查作业负责定期检查数据的准确性,包括检查是否有重复的主键、链的完整性、代码映射的异常等问题。加载作业的任务是将原始数据从源系统转移到数据仓库中。转换作业则利用存储过程,根据预设的规则和算法,在数据库表之间进行数据转换。数据清理作业则是定期根据数据保留策略,对数据进行清理,以保持数据仓库的整洁和数据的时效性。ETL调度系统作为一个批量数据处理系统,每天需要处理大量的数据作业,这些作业之间可能存在复杂的时间顺序和依赖关系。因此,必须有一个自动化的调度层来确保这些作业能够有序、高效地执行。这个调度层是确保数据及时、准确进入数据仓库并支持后续应用的关键。

图4 ETL作业流程

三、工作模式:构建数据决策支持系统

高等教育领域数据资源的价值凸显推动高校管理效能提升。A大学通过构建校内数据仓库与决策支持系统,形成“数据整合-分析-决策”的闭环工作模式,显著提升了院校研究的科学决策能力。

首先,通过集成学校数据资源,建立覆盖数据全生命周期的管理体系。数据门户系统为多层级用户提供个性化服务,通过数据门户中的校情总览、办事大厅、数据分析、数据查询、个人中心等栏目,为学校领导、职能部处、学部院系、师生等用户提供个性化在线数据服务。发展规划研究中心依托数据仓库资源,协同行政与技术部门推进智能决策系统建设,并与爱思唯尔、科睿唯安、惠普、金蝶和文思海辉等国内外知名机构建立产学研合作,强化数据分析的深度与广度。

其次,构建跨领域数据分析框架。A大学采取了包括数据仓库建设、定期备份以及根据预定时间间隔导出历史数据等措施,实现了历史数据的有效存储和管理。在此基础上,采用大部制整合人事科研、教务学工等核心业务系统,通过统一编码实现历史数据标准化管理。建立业务系统共享库促进跨部门协同,基于流程再造原则构建以数据仓库为核心的决策分析平台,为战略规划提供多维度数据支撑。

最后,形成“研究-决策-监测-评估”的闭环决策机制。该机制通过深入分析整合后的数据,为学校提供了关于未来发展的重要见解,从而辅助决策者在复杂多变的环境中作出明智的决策。A大学综合改革工作的实施涵盖了从教育领域综合改革的政策研究,到学校综合改革方案的酝酿、草拟、论证和征求意见,再到综合改革实施信息的动态监测与报送,以及综合改革实施情况的年度报告等多个环节。系统通过动态监测综合改革实施进程,实现政策效果量化评估。例如基于学生数据优化教学资源配置,利用科研成果分析调整科研投入方向,有效支撑学校发展战略的制定与调适。

A大学校内数据仓库与决策支持系统的实施显著提升了决策科学化水平,通过数据驱动的管理模式创新,增强了高校在复杂教育生态中的战略响应能力与核心竞争力。该系统也正随着技术的革新与时代的变革,不断升级优化、丰富表现形态,在新的应用形式中焕发生机。在智慧校园建设实践中,A大学通过构建校级数据仓库与智能决策支持系统,实现了校园治理模式的数字化转型。该系统采用分布式架构整合教学、科研、管理等领域的多源异构数据,构建包含师生画像、空间地理等维度的主题数据库。通过融合数字孪生与物联网技术,建立高精度三维校园模型,依托时空数据引擎实现物理空间与信息空间的动态映射,为智能决策提供技术支撑。其最新应用成果,是智慧校园辅助决策“驾驶舱”。A大学基于自主研发的校园数据仓库,构建了智能“驾驶舱”系统的四层技术架构:在数据采集层,通过物联网传感器、智能终端设备、业务系统API接口等渠道,实时汇聚教学、科研、管理、服务等领域的结构化与非结构化数据;在数据处理层,采用分布式计算框架,构建包含师生画像库、空间地理库、设备资产库等多个主题数据库,实现多源异构数据的标准化清洗与关联融合;在核心技术层,系统深度融合数字孪生与边缘计算技术,构建了厘米级精度的校园三维数字孪生模型,通过自主研发的时空数据引擎,实现校园物理空间与信息空间的精准映射。在算法层面,突破传统数据分析的时空限制,支持跨部门、跨业务的协同决策;在智能应用层,采用联邦学习框架下的多模态分析模型,突破传统数据分析的时空限制,支持跨部门协同决策。

此外,数据仓库与数据决策支持系统也深度支持A大学智慧校园“十大工程”的建设,实现学校教学、科研、管理和服务的全面革新与发展。在教育教学方面,以“专业知识图谱建设工程”“数字化教材建设工程”“考试命阅评存管数字化系统”“教育教学质量监测大数据系统”建设,通过知识图谱推动学习方式与教学方式的变革,构建与数字化资源整合重构教学流程;在教师服务方面,以“教师发展一体化服务系统”建设,推动学校教师队伍建设新发展;在学生发展方面,以“学生就业大数据系统”“学生成长电子档案自动生成系统”建设,建立全过程成长评价体系,探索面向学生成长发展的全过程纵向评价和五育融合的全要素横向评价模式;在校园治理方面,以“校园空间与资产大数据系统”“数字后勤管理服务系统”“校友服务与公共关系连接系统”建设,通过资产可视化与后勤智能化实现资源配置优化,改进学校管理与服务,推进学校智能治理。实践表明,该系统的实施不仅提升了管理效率,更构建了适应教育数字化转型的治理新范式。

当前,A大学正持续优化数据分析能力,探索多模态数据融合与教育大模型集成,推动决策系统向认知智能阶段演进。这些实践为高等教育数字化转型提供了有价值的参考路径,其经验对于同类院校的智慧校园建设具有借鉴意义。

四、实践成果:以数据治理赋能院校研究

数据治理的有效实施为院校研究领域注入了新的活力,不仅催生了大量高质量的研究成果,也促进了这些成果向学术领域的转化。在常规院校工作中,各项业务已形成了较为完善的工作体系。首先,在统计与数据工作方面,A大学制定了《统计工作办法》,负责学校各类综合统计及专项统计的审核与备案工作,并编制《统计资料汇编》,为学校管理决策提供常态性数据分析参考,同时向各级管理部门和大学排名机构提供数据服务。其次,A大学组织编撰并出版了一系列院校研究理论与实践丛书,包括《院校研究的发展与应用》、《战略发展规划与质量提升》、《高校决策支持信息系统的开发与应用》、《统计学方法与数据挖掘》、《高校问卷调查研究方法与实践》等,并将美国院校研究协会编写的《院校研究手册》翻译出版。第三,在院校研究的学术交流与经验分享方面,A大学坚持每年举办包括大型院校研究主题国际研讨会在内的多项学术活动。第四,在办学质量评估方面,A大学加强了评估跟踪与研究,编制了年度《社会影响力蓝皮书》和《办学质量白皮书》,深入分析学校的发展与进步。

在对外交流方面,数据治理为A大学扩大影响力和建立外部院校研究协同网络带来了新的活力。虽然院校研究的主要功能是服务院校自身,但在其从萌芽到发展的过程中,建立广泛的国内外院校研究协同网络至关重要。在中国大陆,A大学发展规划研究中心推动成立了卓越大学联盟院校研究中心,并建设了“211工程”高校“院校研究与决策咨询”微信网络平台。在国际层面,A大学与加州大学总校院校研究办公室建立了战略合作关系,成为亚洲高等教育规划合作网络的核心成员,并与台湾院校研究协会建立了良好的关系,正在推动海峡两岸院校研究合作网络的成立,挂牌成立中欧高等教育合作研究中心。同时,A大学院校研究团队坚持主编《同济教育研究》杂志长达30多年;并顺应新媒体、自媒体的发展潮流,运作院校研究微信公众号“里瑟琦智库”,已获得数万名同行的关注,其中包括上百位教育和科技行政管理部门的官员,形成了显著的影响力。

参考文献:

[1] HEINRICH C J. Evidence-Based Policy and Performance Management Challenges and Prospects in Two Parallel Movements [J]. The American Review of Public administration, 2007(03).

[2] 杨烁,余凯.我国教育政策循证决策的困境及突破[J].国家教育行政学院学报,2019,(10):51-58.

[3] 常桐善.推进高等教育数字化转型强化治理效能——美国的实践经验及其对中国的启示[J].中国教育信息化,2022,28(02):13-26.

[4] 刘献君.决策支持:院校管理中一个被忽视的重要领域[J].高等教育研究,2022,43(07):48-53.

[5] 常桐善.高等教育大数据建设路径——美国的经验及其对中国的启示[J].重庆高教研究,2022,10(04):20-30.

(中国高教学会院校研究分会微信公众号)