阅读提示:近日,《自然》杂志刊登记者丹·加里斯托专题文章,认为全球高等教育在读学生已达2.64亿,高等教育毛入学率从2000年的19%升至2024年的44%,增长主要集中在中低收入国家及私立教育领域。国际化进程表现为跨境学生数量增长至690万,但传统留学目的国因政策收紧导致吸引力下降,学生流向趋于多元化,同时海外分校模式迅速发展。教学内容日益侧重科学、技术、工程与数学(STEM)领域,中美科研合作规模领先但增速放缓。尽管面临质量参差、人才流失等挑战,但全球高等教育总体仍呈持续扩张趋势。以下是文章的主要观点。

全球高等教育正经历深刻变革,国际学生规模持续扩大但流向与学习内容发生转变。目前全球高等教育在读学生达2.64亿,若构成一个国家,其人口规模可位列全球第五。其中53%为女性,多数分布在亚洲;尽管教学语言多达数百种,但英语仍占主导地位。自2000年以来,全球大学生数量增长超一倍,跨境求学人数增长约两倍,达到近700万;互联网、学术会议、共享课程及科研合作的发展,进一步加强了全球高等教育的关联性。然而,随着西方富裕国家对国际学生的接纳度下降,这种互联增长模式正逐渐瓦解。美国特朗普政府对高等教育机构及国际学生采取针对性政策,促使许多国际学生转向其他地区求学,中低收入国家的教育机会随之增加,但高等教育普及也引发了教育质量与价值的担忧。

对于高度依赖大学培养人才、交流思想及开展研究的科学界而言,这些变化尤为关键。美国马萨诸塞州波士顿学院(Boston College)高等教育研究员克里斯·格拉斯(Chris Glass)指出,当前全球科学体系赖以保持稳健的要素正面临前所未有的风险。尽管学者们认为不存在能全面反映全球高等教育状况的统一图景,但通过研究仍识别出高等教育人口结构的关键趋势,并对其发展方向做出预测。下文将围绕高等教育增长(尤其是中低收入国家的增长)、高等教育引发并受其影响的地缘政治力量,以及这些变化对受教育群体与教学内容的影响展开分析。

谁能接受高等教育?

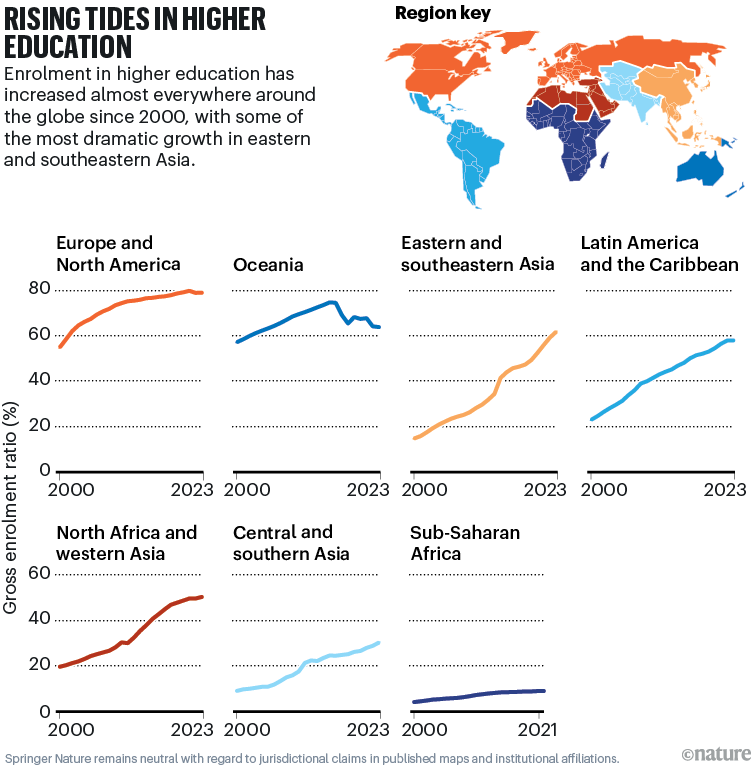

过去半个世纪,高等教育的核心趋势是学生数量爆发式增长。高等教育研究者通常通过“高等教育毛入学率(GER)”——即一国在读学生数量与适龄人口数量的比值——来追踪这一增长,该比值可能超过100%,因为非适龄人群也可进入大学学习。根据联合国教科文组织(UNESCO)数据,西欧与北美国家的高等教育参与率已成为常态,其高等教育毛入学率从2000年的61%升至2024年的80%;而中东欧国家在此期间实现跨越式发展,毛入学率从42%飙升至87%,这一增长主要源于苏联解体后私立教育的迅猛扩张。

来源:UNESCO

全球其他地区也在逐步追赶。2000年至2023年,东南亚与东亚地区的高等教育毛入学率从15%升至62%,拉丁美洲及加勒比地区从23%升至58%。许多国家明确致力于提升毛入学率,例如印度2021-2022学年高等教育毛入学率为28%,计划到2035年达到50%。全球高等教育毛入学率也从2000年的19%大幅提升至2024年的44%。

不过,部分地区仍面临困境。截至2021年,撒哈拉以南非洲地区的高等教育毛入学率仅为9%(2000年为4%),且是全球唯一女性在高等教育中仍占少数的地区,男女学生比例约为100:76。肯尼亚埃尔多雷特(Eldoret)非营利组织“非洲教育国际化网络”负责人詹姆斯·乔维(James Jowi)表示,资金短缺是主要障碍,大多数年轻人无力承担大学学费。

阿姆斯特丹欧洲国际教育协会(European Association for International Education)知识发展与研究主任劳拉·拉姆利(Laura Rumbley)指出,高等教育普及并非毫无顾虑。随着国民教育水平提升,优质工作所需的学历门槛也随之提高;在入学率极高的地区,包括硕士、博士在内的高等教育学位虽更具必要性,但其价值却在下降。她强调,需避免高等教育成为个人与社会的“死胡同”,而应发挥其“开门”而非“关门”的作用。

学生选择何处求学?

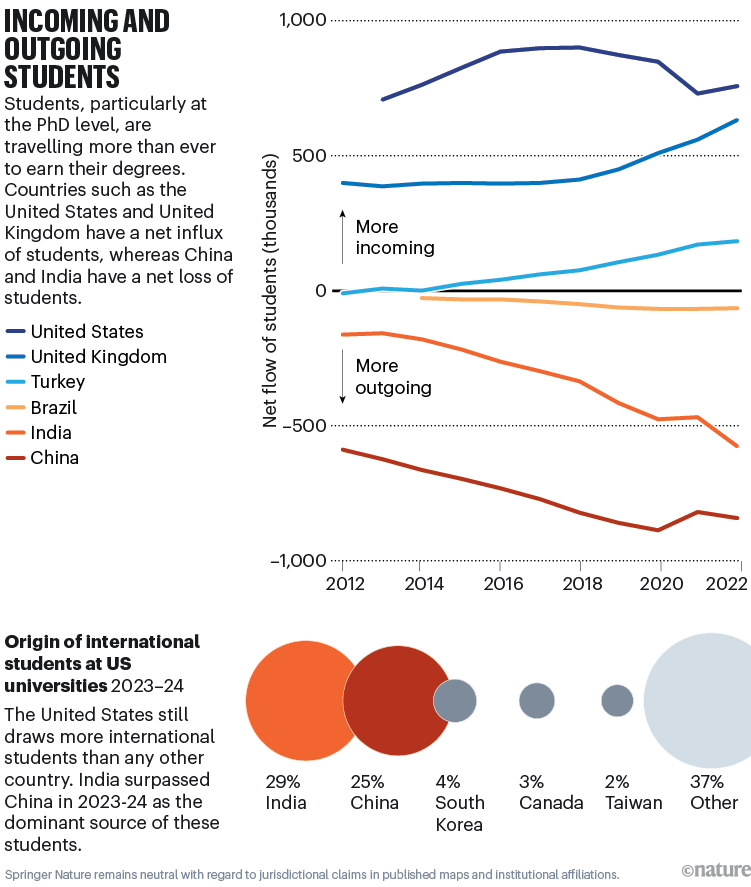

随着学生数量与教育机构的扩张,高等教育的全球关联性不断增强,但其关联形式与本质正发生变化。研究者将这种关联性称为“国际化”,即全球化在高等教育领域的具体体现。拉姆利认为,学生流动是观察高等教育国际化最直观、最简便的指标。2000年,全球跨境求学学生仅210万,如今已增至690万,占全球学生总数的2.6%;在部分地区(如欧盟),跨国教育更为普遍,约9%的学生前往其他欧盟国家求学。

跨境求学群体中,研究生占比颇高,他们主要为寻求本地难以获得的专业教育资源。学生流动方向通常指向对公共教育投入巨大的富裕国家。联合国教科文组织(UNESCO)数据显示,美国高等教育在读学生约2000万,其中110万为国际学生;而印度在读学生达4300万,国际学生仅4.6万。

来源:UNESCO

不过,专家表示这种传统流动趋势可能放缓,主要源于两大因素:一是中低收入国家教育资源日益丰富,二是许多富裕国家对国际学生的接纳度下降。英国、加拿大、澳大利亚均实施了移民限制政策,导致国际本科生与研究生入学人数减少;美国的反移民政策也不断升级,特朗普政府已吊销超1400份签证、限制19个国家公民入境,并提议将博士签证有效期限制在4年(尽管美国许多博士项目学制远超4年)。美国华盛顿特区非营利组织“国际教育工作者协会(NAFSA)”预测,到2025-2026学年,美国国际学生入学人数将较前一学年减少30%-40%,这将导致约70亿美元收入损失及6万个工作岗位流失。

格拉斯指出,21世纪前,美国国际学生来源“多元化”,涵盖多个国家;但过去20年,中国与印度学生占比大幅提升,从约1/3增至超1/2。这一变化一方面源于两国中产阶级财富增长带来的教育需求,另一方面也因美国大学渴望更多资金而主动提供入学机会。

如今,中印学生有了更多选择。尽管美国、英国、加拿大、澳大利亚仍是国际学生主要目的地,但荷兰、韩国等国的吸引力正不断增强,中国也在积极吸引更多国际学生。2000年,美国接纳了全球约26%的国际学生,如今这一比例已降至约16%。

大学还通过“卫星校园”——即在海外城市设立知名高校分校(如纽约大学在上海的校区)——来满足全球教育需求。这种模式让学生无需跨境即可获得国际教育机会。2023-24学年,英国本土接纳约73.2万名国际学生,同时通过海外分校为约62.1万名学生提供教育。波士顿学院高等教育研究员汉斯·德维特(Hans de Wit)认为,这一趋势可能持续加强,因为学生可“无需出国,仍能获得外国学位”。尽管这种跨国教育模式可规避签证难题,但也引发了“教育质量是否一致”等争议。

印度新德里贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学(Jawaharlal Nehru University)研究高等教育的经济学家索门·查托帕德哈亚(Saumen Chattopadhyay)直言,若自己是学生,会选择英国布里斯托尔大学(Bristol University)而非印度德里的海外分校,因为海外求学能提供更多移民机会与国际人脉资源。

尽管海外求学对个人发展有益,但也会导致中低收入国家面临人才与资金流失。乔维表示,长期以来,人才流失被视为非洲国家人力资本发展的威胁,他正通过在非洲南部与东部国家建设高校卓越中心,推动非洲内部学生流动,减少人才流失。

大学教授哪些内容?

国际化同样改变了教学内容,思想、研究成果与课程体系如同人员流动一般,可跨越国界传播。2010年,从冰岛到俄罗斯的多个国家共同加入“欧洲高等教育区(EHEA)”,该组织致力于统一学位标准(学士、硕士、博士)并建立通用质量保障体系。德维特指出,学术界最初对这些标准存在诸多抵制,但最终标准得以推行,并为欧洲高等教育区国家间的国际合作提供了支持。

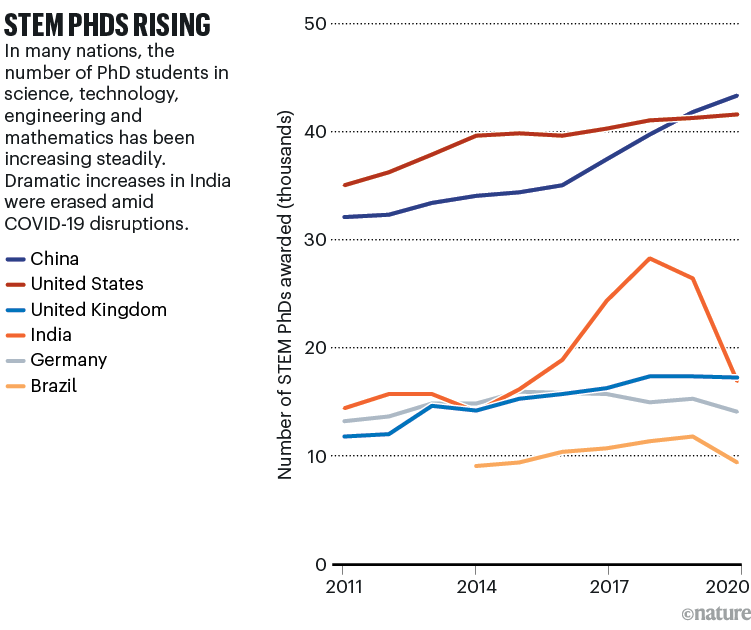

尽管全球范围内难以获取关于学术领域的精确数据,但高等教育研究者一致认为,大学对科学、技术、工程与数学(STEM)学科的重视程度远超以往(见“STEM博士数量增长”图表)。例如,中国多所高校能跻身全球排名前列,主要依托其STEM领域研究实力——该领域既关乎经济利益,也影响高校声誉。

来源:NCSES

中国STEM领域研究的发展推动了其与美国的跨国合作,两国合作规模位居全球首位。2020年,中美合作研究者共发表6万篇论文。然而,随着国家安全与地缘政治担忧加剧,两国合作增长速度放缓,中国研究者对美国合作伙伴的依赖也逐渐降低。

学生选择哪些院校?

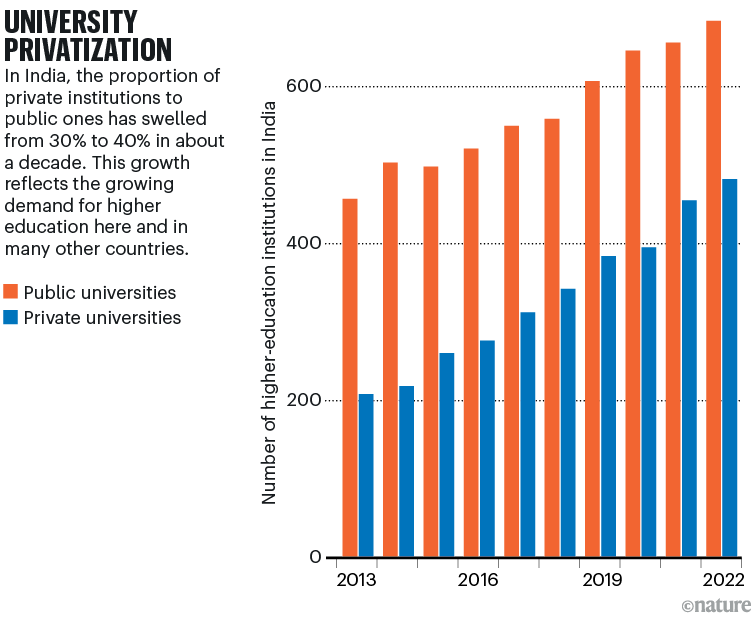

全球高等教育的增长主要集中在私立教育领域。在东南亚、拉丁美洲等快速发展地区,由于政府资金无法满足教育需求,私立教育扩张尤为迅速(见“大学私有化”图表);在非洲,约半数高等教育机构为私立院校。

美国弗吉尼亚州威廉斯堡威廉与玛丽学院(College of William and Mary)高等教育研究员梅利莎·沃特利(Melissa Whatley)指出,私立教育的兴起既受教育价值观影响,也塑造了教育价值观。教育兼具公共效益与私人效益:对国家而言,教育是经济增长的推动力与核心资源;对个人而言,教育是提升收入、改变社会地位的机会。对教育私人效益的重视程度不断提升,催生了对私立教育的需求,而私立教育恰好满足了这一需求。

来源:AISHE

研究者表示,私立教育可填补公立教育的空白,尤其在公立教育发展不足或扩张缓慢的领域(如计算机科学、工商管理、神学等特色领域)。但拉姆利指出,私立教育通常避开教育资源投入密集的领域(如博士阶段研究、医学培训),因此无法完全弥补公立教育的资金缺口。

私立教育的质量也引发担忧。接受《自然(Nature)》杂志采访的研究者表示,除美国、日本等少数国家外,全球多数地区的私立高等教育机构质量普遍低于公立机构,部分原因是私立院校监管相对宽松。乔维透露,非洲私立大学中,拥有博士学位的教职人员比例最高仅约40%。

部分国家正努力平衡公立与私立教育发展。查托帕德哈亚认为,商业化不利于优质教育的提供,但私立教育可通过有效方式对接产业需求。例如,印度2020年发布的《国家教育政策》(National Education Policy)推动公立院校与私立合作院校建立伙伴关系,促进双方交流最佳实践。

在技术变革与地缘政治动荡引发的不确定性中,准确判断高等教育现状已非易事,预测未来更是难上加难。格拉斯表示,人们很容易被美国等国“日常政策波动”所影响。但有几点趋势已较为明确:未来几年,全球高等教育将持续增长,覆盖更多学生;实现教育机会公平与质量保障仍将是核心议题;入学障碍将持续存在,但教育机会也会不断增多。预计未来10年左右,全球跨境求学学生规模可能达到1000万。正如拉姆利所言:“大学本质上是一种国际化的存在。”

(来源:《自然》2025年第645卷第8082期第836-839页)